不久前,一个名为“最受喜爱华语导演”的投票比赛突然在豆瓣掀起了一阵浪潮。三十二位导演在淘汰赛制里展开激烈角逐。本来是自娱自乐的小活动,生生让网友们搞出追女团的阵势。各路影迷纷纷下场给自己pick的导演拉票打投,足迹遍布豆瓣、朋友圈、贴吧,热情程度直逼饭圈追星。经过三轮对决,以及决胜局不分上下的胶着之后,在这些可能是现当代最出色的华语导演中,c位出道的是——杨德昌!恭喜杨导!

恰巧他的作品《独立时代》的4k修复工作也即将完成,评论区又是一片叫好声。

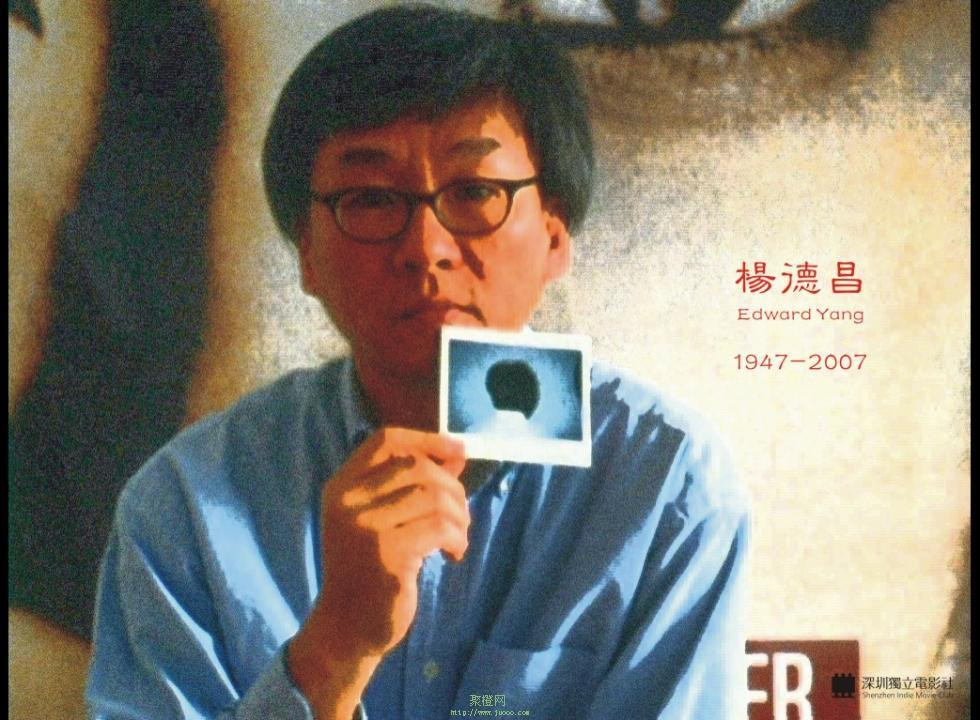

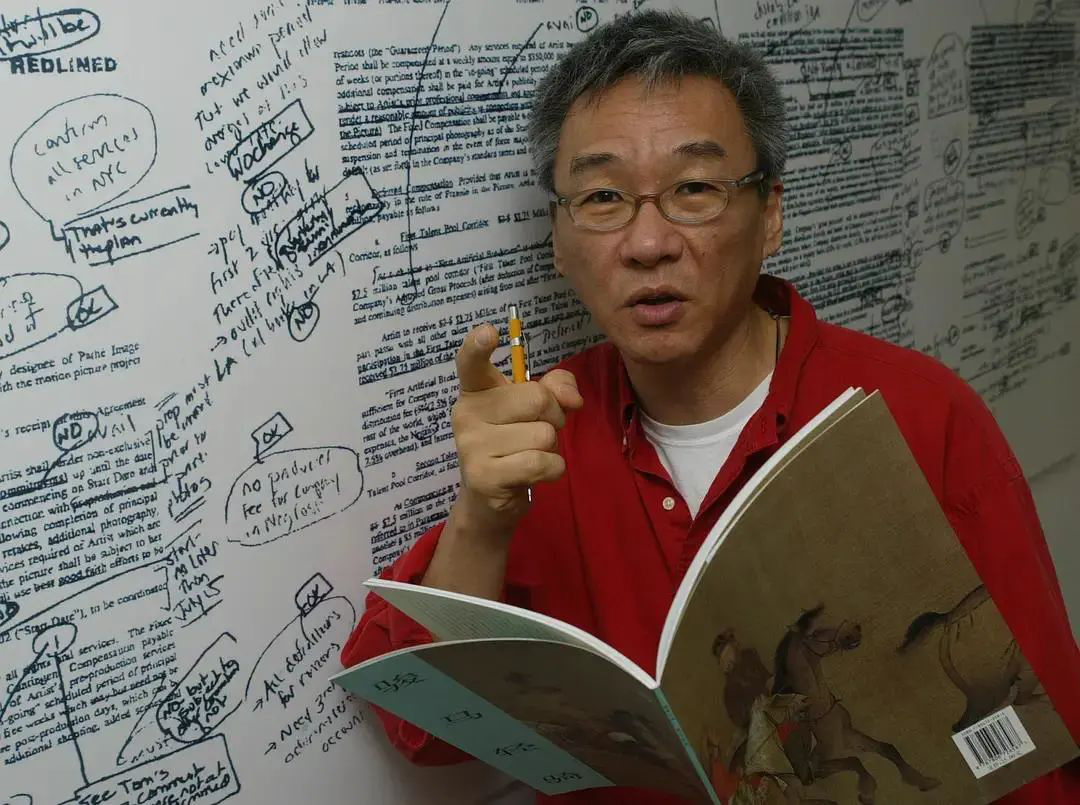

电影史书写的杨德昌,像一个传奇。他原本在美国攻读电机工程专业,而立之年才归乡开始电影创作,一举成为台湾新电影的领军人。一生只拍摄了七部长片,一部短片。算不上高产,但每一部作品都追随者众,《牯岭街少年杀人事件》、《一一》更是影响巨大,入选过BBC的百大外语片榜单。

2007年,年仅59的杨德昌因结肠癌遽然离世,只留下模糊的身影和半部未能完成的遗作任人唏嘘。和同时期的台湾导演侯孝贤、陈坤厚等人比起来,他更像是一颗流星,光芒耀眼却短暂易逝。

距离杨德昌离开我们,已经有十余年了。为什么,我们一直记得他?

杨德昌导演作品集

当浪潮来临的时候

新浪潮之前,台湾电影有一段时期处于式微状态,香港电影的涌入和录像带的强势打压一度使得本土电影观众流失,陷入低迷。令人惊喜的是,1980年代初,一批新锐电影人在电影舞台上出现了,他们一扫此前银幕上充斥的老套爱情和僵化说教,掀起一场新的美学革命。

不同于此前风靡台湾的“健康写实主义电影”试图用团圆结局和伦理情怀治愈人心,新浪潮的导演们选择了批判性的社会立场,他们关注生活、生命,关注二者底色里的凄凉与辛酸,携带着拒绝的、倔强的姿态,要求观众直面现实。而杨德昌,无疑是这场浪潮中绕不开的角色之一。

1982年,从美国归乡不久的杨德昌与其他三位导演拍摄的集锦电影《光阴的故事》成为台湾新浪潮的开山之作,杨德昌本人也从此变成新浪潮的旗手,并在新浪潮运动平息后持续创作,成为台湾最受关注的导演之一。或许是理工科出身的缘故,杨德昌与新浪潮大多数导演含蓄、抒情的美学风格不同,他的电影大多锋利尖锐,注重思辨,有时甚至具有很强的侵略性。

杨德昌被称为“台湾社会的手术刀”,因为他的作品里处处闪烁着冷峻的锋芒,沉着的审视,他抓住运行的时代轨道,以及被轨道碾压过的人群,像外科医生一样剖开他们的脉络。看他的作品,会不由自主地感觉这是一个不好接近的人,因为他那么酷、那么冷,把自己藏匿在镜头后面,目光穿透现象和时间,使电影“不只是看故事,看表演,而是看见了我们在那里。”

城市映象:在摩登颓废的派对里

台湾电影的创作历程中,城市生活是一条重要线索。这样的特点也十分明显地出现在杨德昌的电影里。

随着新电影运动在1986年逐渐平息,台湾也来到一个新的历史节点。经济快速发展,商业腾飞裹挟着新的生活习惯、文化观念和价值准则闯入了台湾社会。传统的社会结构崩塌,台湾进入到一个新的城市化语境之中,而台北就是整个台湾命运的缩影。

在全球化风潮空前强盛,地域空间标志日趋衰弱的新时代,杨德昌却选择了将台北作为他影像书写的背景和主角之一。他导演的电影《青梅竹马》的英文译名就是“Taibei story”,事实上,杨德昌的每一部影片都形成了独特的城市叙事,诉说着一个又一个“台北故事”。

《青梅竹马》海报

都市是现代性集中展现的场所,所谓现代性,即为工业革命之后,整个世界走向推崇工具理性、现代技术的一端。现代性改变了城市景观,使它和生活其中的人群成为工业齿轮上的一部分。而杨德昌所做的,就是在影像中重构城市物理空间,通过搭建空间的道具和媒介,一遍遍对人们引以为豪的现代都市进行拷问。

电影《青梅竹马》、《一一》中的玻璃现代建筑,无处不在的玻璃镜面映射着城市风光,将室外景色和室内角色投影交织在一起,导演拍摄镜面中的影子,却常把真实的人隔离出去,人与城市是对立的二元,无法彼此相容。《恐怖分子》里,生活中最常用的现代媒介成为了具有威胁性的能量,一通暗示丈夫有外遇的恶作剧电话,拆散了一对已婚夫妇,并让他们的安稳人生陷入混乱。媒介已经不是传播信息的中立渠道,它们被塑造成似乎拥有生命的神秘对象,暗中引领每个角色到达他们注定的宿命终点。

电影善于转喻式地通过人群来表现城市,市民便是最典型的转喻体。现代都市是钢筋水泥的怪兽,人便是此间游荡的幽灵。《恐怖分子》、《独立时代》里的城市,都是被无名的暴力与侵犯困扰的场所,恶意可以轻而易举的出现,也可以随时消失在人群里,无论是李立中、淑安,还是Molly,阿钦,Larry,他们之间都充满猜疑,为利益和欲望互相伤害。这样的空洞、冷漠在镜头里被扩大,又直接导致了叙事上的变形。

杨德昌刻意拒绝流畅的线性叙事脉络,偏爱跳切式的空间营造,有时甚至拒绝解释人物的行为动机和去向——这可能是他对现代人的理解之一,没有目标、没有愿景,狂躁、压抑、无聊……现代技术造就的世界是人类文明的丰碑,但这丰碑或许比人类要生存得更长久,在失落的现代荒城中,所有人都被困住了。

暴力潜流:黑夜从你内部上升

或许是对现代都市的不信任,让杨德昌始终与社会现实保持着紧张的关系。这种关系一方面变成了他观察生活时小心谨慎,深沉思辨的态度,一方面又转化为他同现实的对抗姿态,变成影片中弥漫的暴力氛围。这样的风格让人想起海明威的短篇小说《杀手》,冷静、克制、压抑,平静的表面下汹涌着暴力和犯罪的社会潜流。

林奕华在《杨德昌写给世人的七封信》中提起过这种倾向:“在鲜血流淌的地方,杨德昌总是会让镜头停留一会儿。自杀者无言的头颅靠在水池边,血液停顿了一阵,终于走了出来,像水一样平常地淌进水池(《恐怖分子》)。捅向心爱的人的刀,一刀,两刀,一共结结实实的四刀(《牯岭街少年杀人事件》)。伴随着追问突然射出的子弹,一枪,追问,再一枪,再追问,再一枪,一句比一句紧迫的追问。被枪击者痛苦地扭曲着,而霓虹灯光出奇地冷静,不因枪声改变变换闪烁的频率(《麻将》)。”

即便是在杨德昌相对平和的作品《一一》里,都存在着血色和暴力的暗影。故事中婷婷与初恋对象胖子分开,胖子同丽丽复合后,误认为丽丽和她的英语有染,为了复仇杀死了这个男人。电影省略了杀戮的场景,转而安排满地鲜血在新闻镜头里出现,这场暴力事件不再是一个电影中的戏剧段落,而变成社会纪实的注脚。

《一一》剧照

杨德昌式的暴力表述,不是血脉偾张的官能刺激,在他看来,暴力已经渗透入每一个看的见或看不见的地方,形成持续笼罩着我们的阴霾。所有的故事,都以分裂、死亡或伤害结束,每个人都携带着伤痕继续生活。暴力不再是作用于视觉效果的美学,而变成社会基础上一种普遍的绝望。

历史与“我”:写下青春,然后背起苍老的父亲

在对现代症候的关注之外,历史是杨德昌叙事的另一个重要范畴。他尝试着建立历史与现世的联系,又选择了私人的、个体的方式介入其中。从早期的短片《指望》,到《青梅竹马》、《麻将》、《一一》,都能看到他将个人的记忆打碎变形,与故事讲述的时代融合一体。《牯岭街少年杀人事件》更是以这种方式创作的代表作品,是个体感受、社会事件和历史记忆三者彼此交织而成的艺术巅峰。

《牯岭街》来源于杨德昌的个人生活经历。它改编自一桩真实的少年情杀案,1961的台北牯岭街,一个叫茅武的中学生杀死了同校的女孩,这件事就发生在杨德昌曾经就读的中学里。30年后,他讲述了这个故事,但重点不再指向凶手个人,而是以少年的青春作为暸望塔,俯瞰台湾曾经的动荡的政治环境。

1949年时代风云变幻之际,百万中国人随国民政府迁往台湾,但他们期盼的安定生活却迟迟未能实现。1949——1987年,台湾实行戒严令,所有不同政见者都有被投入监狱的危险,而五六十年代正是这种白色恐怖的高潮期。《牯岭街》以浸透杨德昌个人回忆的方式,重新书写了这段历史。

电影中,小四的背景和杨德昌的经历高度重合,影片的大多数时间也是在记录着青春生活的日常流动:小混混约架斗殴、刻板的老师、少年们之间的争吵....这些琐碎的细节以一种高度克制的艺术手法转化成了影片的主体内容。而时代政治的碎片则埋伏在故事的角落里,时隐时现。它是马路上的坦克、被抓捕的父亲、无止尽的审讯,它们是时代特殊性所在,是造成少年杀人案件的罪魁祸首,是一切混乱、怒火、越轨的源头。

但杨德昌并没有将其作为影片的主体,体制对人的倾轧,变成一个沉重而模糊的背影,藏在生活身后,像注视着所有人的深渊。年轻的、懵懂的个体成长和苍茫的历史潮流之间,形成了某种同构,人的记忆通过社会历史得到了无限的延伸,这使得这部作品显现出超越性的意味,它不仅仅指涉着上世纪那段芜杂、阴暗的特殊时期,也指涉着生活在每个时代的每个人。

随风而逝,不曾远行

杨德昌离去了,但他镜头下的那些现代性症候从来未曾消失。他对于当下的意义仍然重大,正是由于他所坚持的“电影论文”式的批判与反思,在一切都变得轻飘飘的现在,尤其弥足珍贵。这或许也是斯人已逝,但他在人们心中的地位反而越来越重要的原因之一。

2017年,《一一》在台湾进行首次放映。放映结束的幕后花絮里,吴念真对着镜头说:“我已经老了,不过对我来讲,一部特别伟大的电影,它永远不会老。希望大家都还记得《一一》,最重要的是大家都还记得杨德昌。”

还好,我们都还记得杨德昌。

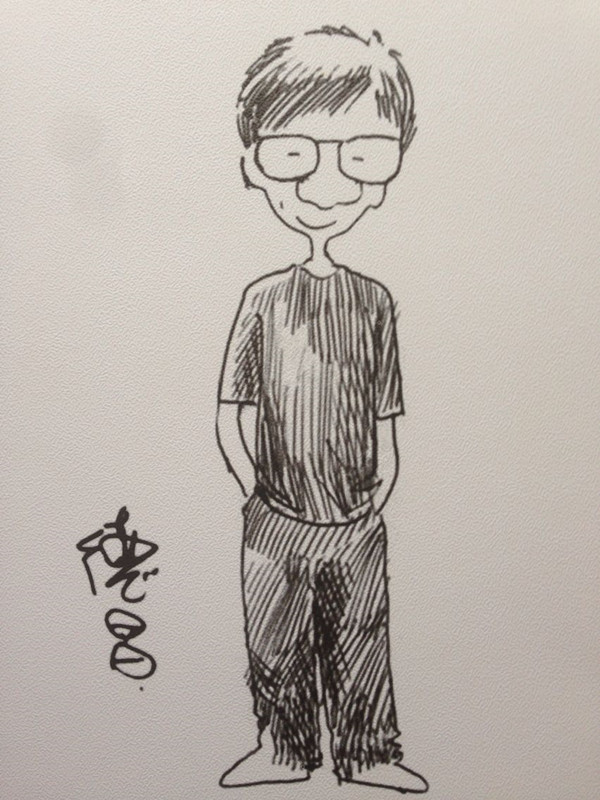

杨德昌导演自画像