原创 陈村 上海文学

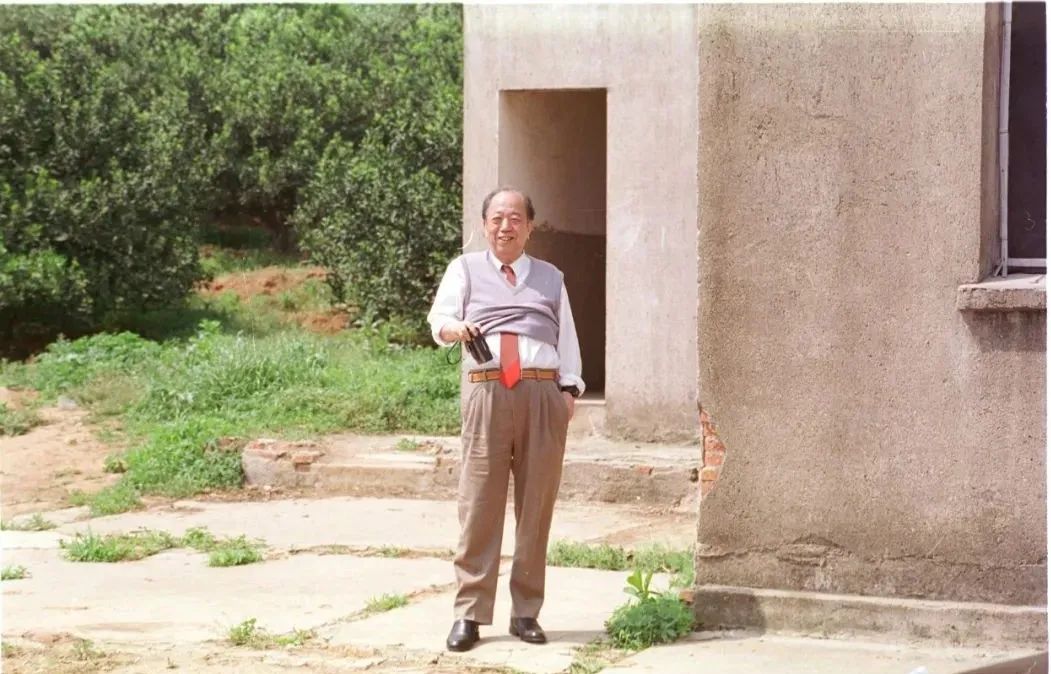

北京,陈村,史铁生

原文刊于《上海文学》2024年2月号

终于上网

陈 村

这次我们从鲁迅先生说起。他的《门外文谈》读来十分亲切,拉家常一样,居然从“吊膀子”偷渡到真问题了。文章的开头说:

听说今年上海的热,是六十年来所未有的。白天出去混饭,晚上低头回家,屋子里还是热,并且加上蚊子。这时候,只有门外是天堂。因为海边的缘故罢,总有些风,用不着挥扇。虽然彼此有些认识,却不常见面的寓在四近的亭子间或阁楼里的邻人也都坐出来了,他们有的是店员,有的是书局里的校对员,有的是制图工人的好手。大家都已经做得筋疲力尽,叹着苦,但这时总还算有闲的,所以也谈闲天。

闲天的范围也并不小:谈旱灾,谈求雨,谈吊膀子,谈三寸怪人干,谈洋米,谈裸腿,也谈古文,谈白话,谈大众语。因为我写过几篇白话文,所以关于古文之类他们特别要听我的话,我也只好特别说的多。这样的过了两三夜,才给别的话岔开,也总算谈完了。不料过了几天之后,有几个还要我写出来。

我们记下这段文字,以后还会想起它。聊天,这种不可或缺的人生的需要转移到网络上后,就有了BBS,成就了社交媒体,变身为一门大生意。

鲁迅是作文的高手,他从谈闲天说起,寓教于乐,说到文字的发明、记录和传承。他说未有文字之前就有创作,我们的祖先原先连话都不会说,为了共同劳作,必须发表意见才发明了语言,练出了复杂的声音。抬木头的“杭育杭育”创作完了,大家学到了,跟着“杭育杭育”,等于出版了。因没有文字,没法子记下来。那个创作记下来就是文学。

他当然就是作家,也是文学家,是“杭育杭育派”。不要笑,这作品确也幼稚得很,但古人不及今人的地方是很多的,这正是其一。就是周朝的什么“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”罢,它是《诗经》里的头一篇,所以吓得我们只好磕头佩服,假如先前未曾有过这样的一篇诗,现在的新诗人用这意思做一首白话诗,到无论什么副刊上去投稿试试罢,我看十分之九是要被编辑者塞进字纸篓去的。“漂亮的好小姐呀,是少爷的好一对儿!”什么话呢?

鲁迅太会聊天了,也太能翻译古文了,轻巧地将话题引导到文字的产生。传说是仓颉造字,鲁迅说:“我还见过一幅这位仓颉的画像,是生着四只眼睛的老头陀。”文字是有非凡魔力的东西。关于造字,奇人奇相之外,留下一个神秘的说法:天雨粟鬼夜哭。这六个字,太神秘太有想象力。这是几千年的困惑:有了文字,老天为什么落下了粟米,夜里鬼为什么在哭?

“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”没有文字的时候,只能结绳记事,只能口口相传。那时的文学,在鲁迅说的“杭育杭育派”之后,是诗歌,尤其那种英雄的史诗。各民族都曾有史诗的吧,文字不发达的民族,口头保存得好一点。人们对文学的需求,是奇特的,不同于寻常生活的那些东西。史诗中英雄啊美女啊神奇的恐怖杀人的,令人亢奋,日常的那种生活流水,缺乏情节的细腻的心理活动,不容易流传,即便哪个天才偶然想出来,也难免在流传的过程中被扭送到主流大道上。传唱的过程中,文本被误记,被增删改动,它途中经过的每个人都是作者,直到出现孔子那样的大人物,用文字编订诗三百,作品才有一个固定的形态。

保存一个人、一代人、一个民族的发现、经验、情感和思想,是人类发展中必然遇到的课题。岩画是最古老的一种表达。漫长的寻觅,无论是记录在泥板,还是龟甲、钟鼎、竹简、树叶、石碑、羊皮、帛、纸张,磁带、光盘、硬盘,文字一直在寻找一个靠得住的载体。

快速掠过以万年计的那段寂寞时光,终于用上了电脑来保存人类的信息。文字、声音、图像被神奇地数字化,以0和1来重构这个世界。曾有本很火的书就叫《数字化生存》。

开始时,复刻了先祖的困窘,先祖在龟甲只能记录占卜的只言片语,电脑也极为吝啬地使用存储空间。文件名只能给你8+3(如果是中文,则是四汉字+三字母),日期将公元19××的年份省略掉19。这个省略引发了进入下一个世纪时的“千年虫”问题,一时引发恐慌。这个问题的发生不是源自发明家们短视,而是受制于当年电脑硬件的饥寒交迫。

找到一个好例子。一九六四年十二月二十八日,美国成功发射水手4号航天探测器,它在次年的七月代表人类首次掠过火星约一万公里的上空,相机正常,机器工作正常,向地球发回了极为珍贵的二十一张完整的照片。传回的资料共计5.2MBits(用我们平时常用的数据单位,大约是634 KB)。航天器上的磁带记录器的容量仅仅5.24MBits。这点容量,小于我们今天用手机随手拍摄的一张照片。就为了获取这点东西,花费了八千二百三十万美元。整个水手号太空船系列(从水手1号至水手10号)的总研发、发射及支援花费接近五亿五千四百万美元。苏联在太空跟美国竞争,也以火星为目标,屡败屡战,它的花费应该不少于美国。

就这点信息,让人类看到了火星上的陨石坑,明白了它以稀薄的大气层寒酸地暴露在严峻的太空环境中,是一颗相当不活跃的行星。这样的一瞥,使在火星上找寻智慧生物的希望基本上破灭。水手4号搞砸了科幻小说家的胡言乱语,也启发他们继续编造,但只好将原本居住在太阳系其他行星的智慧外星人挪到别的恒星系去。在神受到质疑的时代,外星人取代了神的位置。

跟水手4号航天器的硬件设备比,我的286电脑已非常先进。六十年过去了,电脑上集合着人类所有的疯劲。此刻我们从电商那里购买的移动硬盘以TB为单位。我在用的4TB的移动硬盘,约等于十万块286电脑上的40MB硬盘,相当于伐下二十万棵树制成的纸张。(常识:电脑储存的最小单位是bit(比特),8bit=1Byte(字节),一个汉字通常占两个字节。从Byte到KB、MB、GB、TB、PB,都是1024进制。)

我们回到鲁迅的话题。文字造出来了,文学家创作被记录了。有了“手稿”的概念。有些经验是中国作家共同的经验,例如余华就说过,夏天为防汗湿稿纸,在手腕下垫着干毛巾。写字的一个坏处是连累了头颈,文职人员被称作低头族,颈椎病很常见。台式电脑的屏幕使得“稿纸”立了起来,可以平视它了,但很快发明了笔记本电脑,放在大腿上,又开始低头。还发明手机,更加低头。事情总是一正一反,电脑新的危害是它会发光,给人的视觉系统很大压力。这也是纸书至今未能灭亡的原因之一,纸张更亲和,反射光线而已,翻书节约眼力。电脑最明显的好处是让复制变得非常容易,取得拷贝极为快捷。以往写小说,在稿纸上反复修改后,纸面上线条纵横,涂改得乱七八糟自己也看不下去,被迫重抄稿子。换成电脑无论如何删改,轻而易举地干干净净。坏处是忘记备份的话,一个操作失误或硬件故障,甚至一个病毒,就让你倾家荡产,欲哭无泪。几乎所有的用户都有丢失文件的悲惨经历,白桦告诉我他丢失过几万字。我花三十元钱从《电脑报》买回一个定时存盘的小软件,设置成十五分钟自动存一下盘,以免一断电打出的文字瞬间灭失。因怕丢失文件,一篇作品我存有许多次的备份,到底谁是最后那一稿,要仔细比较才能找出。在找出之前,那些真假猴王一视同仁,霸气地占据着硬盘空间。它们太多了,用了三十年电脑之后,对它是望洋兴叹。

用上电脑对我来说,还有一个窃喜,就是掩去了我拙劣的字迹。那些练字练得那么好的朋友,手里的功夫作废了,他们的颜体柳体跟我的烂字同样化成了屏幕上一丝不苟的宋体。

以后的人会很陌生,电脑写作的史前程序原来是这样的:

一个作者在稿纸上用笔写完作品,装入信封写好收件人姓名地址并封口,贴上邮票,走到街上找个邮筒投入,心里默祷千万别寄丢了。也跟古人送女儿出嫁一样,默祷千万别给送回来。虽然寄丢稿子很可怕,但抄一遍实在太累了。我曾投机取巧,发明将自己的中篇小说《少男少女一共七个》对着录音机朗读一遍的方法,万一稿子寄丢了,还有个声音在,可以还原。稿子寄出了,事情还没完,投稿之后的遭遇,我以后再说。那些让人很不爽的元素,变作燃烧成网络文学烈焰的柴火。

文学传播的都是复制品,不像绘画卖的是那个独一份,有原作的概念。印刷术发明后,大量复制变得容易多了。现代印刷工艺更能一夜之间将报纸复制出百万份,并极有效率地投送到订户。无须讳言,将你的名字复制几十万遍,无论看官认识不认识你,喜不喜欢此文,都会投送到他的手里,这样的奇遇让作者窃喜。当一个二十世纪的作者,何其幸运。

时至今日,除了作家们的老脑筋暂时未变,有待脑机接口来更新,作品的生产、储存、复制和传播都被革命。无论是欣喜还是无奈,作家被动地接受这种变化。

所有的进步中也蕴含着对传统的巨大破坏。工具的进化,书写的便利,使得语文本身发生变化。用《诗经》和《史记》的标准看,《红楼梦》无疑写得非常水,曹雪芹的语文不及格。以《红楼梦》当坐标,当代作家莫言、贾平凹的小说非常水。在当代所谓的传统作家立场来看,网络上的类型文学更加浑身水淋淋的,不忍卒读。

我们很难判断,什么是对的,什么是有害的。很难说清水是什么。站在毛笔的立场,钢笔铅笔都不是东西。在从小用惯钢笔圆珠笔的人看,键盘怎么能算书写工具。无论算不算东西,喜欢不喜欢,键盘和语音等众多另类的输入方式毕竟来了,不肯走了。信封和邮票渐渐很少再用。写有字迹的纸,比照有字的龟甲,将来都算墨宝算是文物了吧。

不知古代的诗人们每天都做什么,他们最喜欢干的除了喝酒、纸上谈兵和歌颂女人还有什么?那时我最热衷的是游山玩水,我喜欢大山大水大漠,不喜欢看庙。现在有飞机和火车,我们比先辈们的脚要长得多。

一九九三年三月,为创作电影文学剧本《狗崽子》跟谢衍去新疆,他要寻找少年时的足迹。他旧日的朋友们陪他喝酒,抢着说当年的武斗什么的故事。一朋友开着北京吉普送我们从乌鲁木齐走南疆直到喀什。新疆真是太大太大了,开车走过才感觉到它之辽阔。不说交河故城等景点了,在只有五万人的柯平县,一个中年妇女叫着跑过来,哭着紧紧抱住谢衍,跟人们说自己的弟弟来了。他们是“文革”中谢衍逃难到新疆时认识的。之后,他去探望了自己姐姐留在新疆军垦农场的战友,听她们讲述当年怎么进疆的故事。我们艰难地冒雪上了天山,看到的天池是一块大冰。在乌鲁木齐一个中学的操场一角找到少年的伙伴王同学的墓地,没有墓碑,从一个挖开的洞可见到棺材的一角。是王同学领谢衍到的新疆。当晚喝酒后谢衍大声痛哭,痛悼那个早逝的孤魂野鬼。我那时就明白,这个电影是拍不成的,但谢衍那么想做,我们就先将剧本做出来吧,算是一个纪念。

新疆,谢衍,陈村

七月,带女儿天天去北京,住在老友陈可雄家,天天跟厦厦玩,我跟陈可雄下棋。我们一起去天坛,爬长城,两个孩子最开心的还是百熊园。我们去看望史铁生,他让天天玩他的电脑游戏。之后,去东直门火车站上火车到北戴河参加笔会,一路上修路挖得乱七八糟,车子无法过去,只好从栏杆狼狈地爬来爬去,送我们的陈可雄还提着给我们火车上吃的大西瓜。到北戴河,天天病了,好心的文友季红真等背她去医院打针。

上海,陈村,陈可雄下棋

海轮上,《上海文学》编辑和得奖作者

次年,和吴斐、天天去过养马岛和青岛。李洁和陈为朋引路去参观文化名人的旧居:王统照、梁实秋、萧红萧军、洪深、沈从文、老舍、闻一多、康有为。中午吃饭时尤凤伟赶来。高伟和宋华也来陪我们上崂山的北九水,到顶上的潮音瀑,想起我曾来过。天天的救生圈翻船了,李洁将天天从水库捞起来背上岸。我去海南开会,见到韩少功、蒋子丹、蒋子龙、李国文、张承志等豪杰。在那里过了我的四十岁生日。马原、孙甘露、贺小刚和我在旅馆聊天。马原是海南著名的骑自行车的老总,称海南为欲望岛,他提议去外面庆祝生日,我说不了。马原说,他在四十岁那天大哭一场,我说不了。尽管中年了,我倒是没有想哭的冲动。第二天,在三亚海滩,我们将马原埋在沙里并踩上一只脚,他们将我埋进温暖的沙子,并在关键部位立了一只易拉罐表示力量,拍照留念。

一九九五年的生日是参加《华东旅游报》的笔会。之前吴斐买来尼康801S相机,正好用来拍照。同行的是高晓声(他陪了一下老友就退出了)、林斤澜夫妇、叶兆言、舒婷、林丹娅、林伟平、王晓鸥。赵丽宏生病没来。从五月六日出发到五月二十七日回上海,周游华东六省一市,欢声笑语,直到众人游到要崩溃的样子,舒婷念叨着“我要回家“。看黄河,过淮河,过长江,宿新安江。走了一圈,留下的三个字是江南好。一路跟叶兆言顿顿抢面条吃,跟舒婷频频斗嘴,她有天生气了,不肯过来,说“你们对我不好”,我们忙说软话道歉。面包车上,舒婷扯来一块花布,巧手自制一个窗帘挡住阳光。叶兆言好脾气,蜷缩两腿坐在轮子上方的座位,脚下还放着在武夷山买的多多木器。在杭州看到李杭育,他受朱伟误导热衷音乐。召集我们的编辑许远是大好人,他为了落实笔会,先走了一遍,然后陪我们再走一遍,路上苦劝我们不要提前离开。临分手,他洒泪而别。

华东,高晓声

华东,林斤澜夫妇

华东,舒婷在田野

同年天津百花社的老曹请我和吴斐、天天去鼓浪屿,这个岛不让走车,舒婷拉着行李小车在码头接我们。同行的是林伟平和蒋丽萍,两个女子后来结伴去看惠安女。十月去长沙,《啄木鸟》杂志的笔会,何立伟与何顿陪孙甘露和我去黄泥街书市,去岳麓山的书院,停车坐爱枫林晚,四个人去吃鲜辣的“黄鸭叫”。去张家界的公路上,遇到劫匪。一条汉子扬着刀子走来,走近了才看到车上的人穿的是警服,拔腿就跑。我从没见过跑得那么快的人。

一九九六年的春天去了香港,许子东带我看街景。竟然看到美国的航母靠在商场的旁边,甲板上停着各式军机,我忙将它拍下。那时的街上米字旗还在飘扬,我拍了张照片。原先的计划是请王安忆去,她生病就由我顶替了。作为岭南大学邀请的作家,给学生们讲了余华的《活着》《许三观卖血记》,说他早期的那些作品是“文革”的倒影。讲陈染的黛二小姐,女主人公和母亲无尽的纠结。更大的一次讲座是谈中国大陆的知青文学。对这些香港学生来说,我讲的都是很陌生的事情,有人讲一遍,当作听个天方夜谭故事吧。什么事情,要自己经历了,才有深切的感受。香港最优秀的作家西西和她的朋友请许子东和我吃饭,我吃了许多生蚝。我读过西西不少作品,她编小说集曾收过我的作品。她温和,有爱心,内心澄明,跟她说话无须很多注释。她的朋友们都很尊敬她。去了许子东的家,见到黄子平、张文中等。第一次享受被限制抽烟的待遇。女主人陈燕华网开一面,请我们站在厨房的油烟机下抽烟聊天。吴洪森陪我逛书店,热情介绍胡兰成作品,不惜买下送我。我买了胡的《今生今世》,后来写过《话说胡兰成》。许子东送我去机场。我回到上海听到的第一个坏消息是祝鸿生因病去世。

香港,陈村与航母

夏天带女儿去大连金石滩参加《大连日报》的笔会,见到众多前辈和平辈:于光远夫妇、丁聪沈峻夫妇、刘梦溪陈祖芬夫妇、邵燕祥、白烨,池莉和应红陪我女儿玩。一天说是地方大首长接见,众人驱车进市区,我陪女儿就请假不去了。因这个契机,后来陈祖芬写了报告文学《世界上什么事最开心》。笔会的气氛很好,我拍下于光远坐汽车阶梯上读书,丁聪挥毫写字,拍了众人的一些镜头,也拍了旁边正在训练的一群大连模特艺术学校的红衣白衣少女,可惜没见到著名的女子骑警队。在一个适合谈恋爱的外景地,李辉的妻子应红为央视张文华的“东方之子”栏目采访我。

大连日报笔会

一九九三年,上海的第一条地铁线路通车了。那年我为孙甘露的第一本小说集《访问梦境》写《为孙甘露跋》。一九九四年何立伟推荐我为台湾高雄文化院写《小说老子》。说好写完可去那里玩玩。谁知等我写好,“千岛湖事件”后文化交流被压缩就此作罢。一九九五年,上海新的博物馆开馆。我用了一个月的时间写成《开导王朔》,说恨不得将他当头一棒,一时纷纷传看。看过的朋友都嬉皮笑脸的。王朔也看到了,很潇洒地表示没关系。

一九九六年一月,去衡山饭店参加谢晋《鸦片战争》电影剧本的讨论,见到陆文夫、邓友梅和朱苏进。有人邀请我加入编剧,我自知不才只答应剧本完工后帮着看一下台词。这也是我常给朋友打的义工,是学习的机会。这年评点孙甘露的《我是少年酒坛子》,评点苏童的《飞越我的枫杨树故乡》。要评论就得细读文本,这也是学习的机会。

这年跟江苏文艺出版社的责编孙金荣先生签了《陈村文集》的出版合同,分作长篇、中篇、短篇和散文共四卷。一九九二年到一九九七年,我出版散文集《今夜的孤独》《生活风景》《弯人自述》《一下子十四个》《百年留守》《四十胡说》《古典的人》《陈言勿去录》,另有一九九四年日记《看来看去》,名著缩写《安娜·卡列尼娜》和《小说老子》《孔子》。

我列出这些书名是后文的铺垫,表示自己确实是个写作者,携带着这些资源去参与网络文学的活动,有个对照和比较。那时的文坛,一个接一个的笔会联络各地的编辑和作者,朋友写出好作品会被奔走相告,写得不够好会被惋惜,不管身份,无论性别,只认文本,确实像是有个无形的坛。当然,诗人和小说家也常被攻击。

那时我在与傅星、李云良合作,写电视剧《球迷》的剧本。这个剧写完开拍了,我拿到稿费但至今没见过片子。我看中万科城市花园的房子,需要挣点钱。小说家写影视算是歪门邪道。有空了我继续写长篇小说《鲜花和》,一九九七年终于完稿。我在之后几乎没写过小说,放下笔,直接变身为网虫。

我为自己最重要的这部作品写了一个《后记》:

在长达两年的《鲜花和》写作中,我想到一些话,比如我写我城,比如男人也是自然现象,总归是要爱惜的。但逐渐清晰起来的是这样一句话:

纪念我们的日常生活。

时间拖得那么久,小说就变了味道。由于找到了这一句纪念,拖长还是值得的。和平的岁月,没有传奇,仅仅日常的生活就把我们的一生打发。假如它是不值得纪念的,我们的一生就此报废了,水漂也没一个。

那就权当我打了个水漂吧。

一九九六年很繁忙。年头到奉贤南桥的古华宾馆看电影,之前说过的冬令进补。看《未来水世界》《巴比的盛宴》等。晚上跟张献、赵耀民等聊天。年初天津百花出版社要我找一些朋友出一套长篇丛书。于是到处打电话,有的写不了,有的答应写。谁料之后百花社将选题推翻了,我苦着脸再打电话告诉不出了。我最头痛这样的事情。春天去香港前,袁鸣带牛群过来给我拍照,他不说相声爱上了摄影。我去那多的学校跟他文学社的同学见面,迷路了迟到很久,他们还坚持等我。香港回来,王安忆和李章来访,气色不错,她说是病后第一次串门。我借给她写女作家的和女作家写的《今生今世》《胭脂扣》。毕业后的周卫慧来,说在《铁道报》工作要采访我。送给天天小乌龟的商君来,鼻音重重地说跟女友分了。有电话告诉我白桦有了麻烦。我跟陈可雄去看话剧《鼠疫》,赵屹鸥一个人自导自演,很不错。我们都没料到这种情境在未来等着自己。有人问史铁生,谁会将事情朝歪里说,他推荐了我,我就飞到北京去做央视的一个节目,辩论《广告多不多》。余华来看我,我去看史铁生陈希米,他们说要去一次瑞典。在他们家吃了饺子,看见林白,林白跟我回崇文门继续聊天。麦田出版社的陈雨航黄德基做东,酒桌上见到李陀莫言和余华。这是我第一次见到莫言,尽管早就知道他,也写到过他,我说他有平民的正义。一九八五年我在给王安忆的信中说:“与你的《小鲍庄》同期有篇《透明的红萝卜》,作者莫言。你要是没读赶紧读一读,它同样叫人兴奋。”

上海,王文澜,牛群

北京,陈村,史铁生

插入一九八八年旧文:

同样没见过面的还有莫言。他和我共同的朋友崔京生很愿说点莫言。说,对我不起大的作用。读莫言的小说,渐渐读出他是个很自卑也很压抑的人。他放肆地自我扩张,扩张到故意叫人讨厌的地步。不过,总没法鄙视莫言,因他的小说始终有平民的正义。这叫莫言变不成土地庙。莫言以自卑而独立。

饭后跟李陀在天伦王朝喝咖啡,将他拍下。李陀推荐年轻作者非常热心,非常给力,眼光热辣。那时他喜欢马原和余华。晚上陈染来聊天,我打车送她回家,路上被路检的警察截停盘问,看我们是好人就挥手放行了。我跟陈染在一套丛书中,她的《嘴唇里的阳光》和我的《屋顶上的脚步》。她说连作者的名字都像是成对的。我回上海,有朋友来送北岛给的四本《今天》。忙中偷闲,跟楼世芳和肖强去杭州下棋,回家一看,天天养的小兔子死了,我离家前它还在我脚边蹲着。天天电话中大哭,说我是杀兔凶手。她满怀深情写了几行字悼念她的“杨兔”。阿城、吴亮、孙甘露、赵波、周笑莉来访。我跟阿城和肖元敏去王安忆家。我们几个上年也去过她家,王安忆和李章请我们吃火锅,晚上请我们喝粥。

上海,阿城

孔林,吴亮

上海,肖全

插入一节一九八八年的旧文:

在文坛大规模寻根的前夕,何立伟和阿城小住上海作协的小楼。我去聊天,不料聊到天明。我们轮流说话,一起抽烟。那时,他俩刚得了奖,于是买来洋烟。这是一个愉快的夜晚。阿城宣讲他“文化小说”的主张,令我获益匪浅。他不笑时颇有仙风道骨,莞尔一笑倒还柔媚。那晚上,我说要写大象。事后,阿城竟记得寄来说象的书,这样看,他又是儒家了。

五月王有布带我参观译文出版社的电脑房,看他们做的莎士比亚的光盘。李劼和殷国明来。六一节带天天去看李连杰的电影《鼠胆龙威》。《海上文坛》组织的活动,跟天天去参观工商银行浦东分行,去野生动物园。住在白玉兰度假村,下午打枪,开卡丁车,放风筝。我们的风筝放得又高又远,用了五团线之多。晚上看电影《出租车司机》。那时到处去看房子,好房子太贵,买不起。六月考出驾照的周松林带我走到万科城市花园一见心喜,地上收拾得干干净净,大块的草地,林立的小店,小超市二十四小时免费送货,有游泳池,还在建学校。麻烦的是它在虹桥机场的航线下方,飞机轰隆隆压过来抬头一看真是贼大贼大的。不管头上的飞机了,当即向周松林借钱付了定金。那房子三千多元一平方米。今天看很便宜,但那时这套房的价格不加装修已远超我有生以来所挣到的钱的总和。老同学大象帮我找来施工队装修房子。我打车去送立邦漆,在狭窄的吴中路出了车祸,小夏利超车不当跟卡车对撞,我眼见不好还没叫出来,胸口狠狠撞向前排座椅,脚破了皮,眼镜和手表不知去向。车祸就是你看着不对了也无法避免。车头撞塌,前窗玻璃破碎,司机满头的血,车上到处是立邦漆。吴斐哭着和赵丽宏赶到医院来看我,帮着找医生,所幸我和司机并无大碍。司机嗫嚅地反复叨叨,他再也不开车了。

这年冬天,吴斐她们的女记者合唱团第一次活动,宋铮领导着十几个女性顶着冷嘲热讽唱歌,被称作“老妈妈合唱团”。我去北京参加中国作协的第五届代表大会,照例去看史铁生和陈希米,他们都好好的,安安静静的。和孙甘露去吴文光家看张献,文慧给我们做好吃的。去了一次刘波家,胡同里的很大很大的宅子,见好久不见的张新奇,他和韩少功同为湖南籍的高人。他在那里帮刘波做《传世藏书》(这个刘波,后面还会说到他)。去马原家,去不插电酒吧。年底答应去黑龙江的一个笔会看冰灯,母亲住院了,她跟我说等你回来妈妈可能不在了。她这么一说,我吓住了,就不去东北了。

生活就是爱恨情仇生生死死。那几年,有朋友跟女友提着鞋趟着淮海路的大水来看我。有朋友换了女友来给我看一下拍张照片。恩恩爱爱。毛友超结婚,马夏结婚旅行,曹晓鸣在海外结婚,夏商来送结婚喜糖,周毅告诉我她结婚了。周毅说严锋聪明,要我帮他找个女友。李劼说七月份结婚,令我吃了一惊。有朋友将移民。有朋友说要离婚,有朋友说跟女友的什么事穿帮了,有朋友跟老婆闹别扭。这才是生活。一九九四年的上海作协年会,发一百元钱、一只鸡和一盒橙子。那年四月,我月薪七百九十一元。那年的妇女节,天天的脚被一瓶开水严重烫伤,太悲惨了,还迟迟无法封住伤口。陈可雄找到了徐荣祥,用他发明的烧伤膏终于结束苦难(徐先生已去世,愿他在天之灵安然)。

一九九五年日本阪神大地震死了不少人。那几年我记下的死亡有滕佳的自杀,顾城的杀妻自杀,胡河清的跳楼,张爱玲沉默的离去,戴厚英被杀,袁国英病逝,白杨病逝。

袁国英导演是谢晋-恒通明星学校的具体负责人。一九九四年谢导要我为学校写个多集电视剧本,让她们毕业时拍摄。八月我去采访师生,袁老师和善周到地接待我。我在学校住了几天,九月还跟他们一起去了杭州,去莫干山参观女劳教机构(后来她们拍了由周建萍编剧的电影《女儿谷》)。在明星学校借用的上海市委党校,看他们排练,看他们出征打篮球,听曹雷、贾幻真老师来上台词课,叶明老师来讲《总统轶事》,翟俊杰导演来谈《血战台儿庄》,看石钟琴老师上芭蕾课,卢若萍老师上形体课。我跟老师和众多同学聊天,听了许多故事。在一个傍晚,听赵薇弹钢琴,她和同学们开开心心唱着《同桌的你》。我曾给她寄过一首歌,席慕容作词的《戏子》。上海戏剧学院毕业演出结束,学生们谢幕,在当学生的最后的时光,在舞台上泪流满面地唱着这歌(亲爱的朋友,今生今世/我只是个戏子/永远在别人的故事里/流着自己的泪),令我莫名感动。我在剧场看明星学校的学员列队上台演出,一台的青春。

上海,谢晋-恒通明星学校首届学员

上海,谢晋-恒通明星学校 袁国英老师

谢晋很爱这些学员,像是老爷爷爱孙辈,他有空会到学校看他们上课。十月,我将一万四千字的剧本提纲传真到谢晋公司,据说谢导看了一夜没睡好,觉得我比王朔还王朔。他问:我们的学生是这样的吗?我想说的是:谢导,正如你拍了电影,人家问,我们的国家是这样的吗?当然,我没说什么。宗福先告诉说谢导和袁国英、张仁里老师都不同意这个提纲。他问我是否先写一稿(可以有稿酬),我说不写了,订金退还,合同作废。我很尊重谢导,但跟他们的想法相距太远。老师爱学生,学生爱老师,唉,这没法写。

我将故事回到电脑。那几年,我上门去拜见的、帮着安装中文之星、南极星等软件的电脑多了起来,也好为人师地教过一些人最简单的操作。数了一下,有这些朋友:赵长天、肖复兴、张献、曹学沛、苏乐慈、张擎、白桦、孙甘露、程德培、宗福先、赵丽宏、吴亮、楼世芳、赵耀民、傅星、周松林、周毅、大象和红子。为王一磊等记者做节目谈电脑。一九九八年初还专程去北京,在妇女们的《半边天》节目中谈电脑和家庭。星星之火可以燎原,电脑已成文化人的标配。

我在此文中刻意写下许多名字。一个人的经历,一个时代和一个世界,就是由那些远远近近的名字构成的。他们曾经行走于脚下的这块土地,他们留下自己的气息。

我最后要说的是,在那喧腾的日子,我办了一件大事。我说的不是年初又结婚了。我是说,一九九七年九月十三日,在思南路邮局门口摆摊的小伙子叫住了我。他们在为上海热线做推广,令我心动。登记上网是要身份证复印件的,小伙子说认得我,可以先办手续再补交。于是,我交了一百元钱,买了一个用户名,有了第一个电子邮箱,后缀是@online.sh.cn。两天后,我兴冲冲地去买新电脑,奔腾200MMX(俗称“妈妈叉”),换用微软的Word写字。人生在这里又转了一个大弯。

之前的半个月,我的儿子降生了。网络对他而言是与生俱来。

原标题:《结网纪事 | 陈村:终于上网》